解暑祛湿,除烦解渴,坐饮一杯“乌梅茶”!

发布日期:2022-06-22 浏览次数:解暑祛湿,除烦解渴,坐饮一杯“乌梅茶”!

夏至,是二十四节气中最早确立的节气。公元前七世纪,春秋战国时期的先人采用土圭测日影,确定夏至日。

夏至是北半球昼最长、夜最短的一天,也是太阳北行的转折点。在正午时分,太阳几乎直射北回归线,会出现“立竿无影”的现象,是北回归线以北方地区日影最短的时候,所以古人认为夏至日“日长之至”“日影短至”。

中医认为,“夏至一阴生”,天地之间到了阴阳消长的时,阳气外发达到极致,万物繁茂到极点。

夏至时节 如何养生

据嘉兴市中医医院治未病中心副主任管志敏介绍,夏至时节,阳气旺盛,天气炎热,生机旺盛,为天地之间阳极转阴之时,此时人体阳气外发,虚浮在体表,也是体内五脏六腑最空虚的时候,体内阴寒,很容易引发疾病。这时,借助旺盛的阳气帮扶身体,进行“冬病夏治”,可达到事半功倍的效果。

一、起居养生

夜卧早起加午睡,室温适宜防寒袭

夏至日昼最长,夜最短,在睡眠上可以“晚睡早起”。

由于天气炎热,人容易出汗,稍活动就会因出汗多消耗体力,极易疲劳。并且在夏至时,湿邪弥漫,脾被湿邪所困,脾又主肌肉,人体四肢就会倦怠,人也会感到浑身乏力。因此,为防止睡眠不足的“夏打盹”,可以增加午休,以补养心气,消除疲劳。

但也要注意,夏日炎热,腠理开泄,易受风寒湿邪侵袭,睡眠时不宜开风扇,有空调的房间室内外温差不宜过大,更不宜夜晚露宿。

二、运动养生

使气得泄,勿令伤阳

可在清晨或傍晚天气较凉爽时到河湖水边、公园庭院等空气新鲜的地方进行运动锻炼,以散步、慢跑、太极拳、广播操为宜,微微出汗为佳,不宜做过分剧烈的活动,若运动过激,可导致大汗淋漓,汗泄太多,损伤阳气。

在运动锻炼过程中,如出汗过多,可适当饮用淡盐开水,切不可饮用大量凉开水,更不能立即用冷水冲头、淋浴,否则会引起寒湿痹证、关节疼痛等。

三、饮食养生

食苦酸咸以养心

夏气通于心,夏季阳气盛于外,阴气居于内,饮食上以清泄暑热、增进食欲为目的,因此要多吃苦味食物。同时夏季又是多汗的季节,多食酸味可以固表;多食咸味可以补心,因咸入肾,补养肾水,肾水上行以敛心火,不致心火过旺。

夏至时节气候炎热,人的消化功能相对较弱,因此,饮食宜清淡不宜肥甘厚味,冰镇之物应当适可而止,不可过食,以免损伤脾胃。俗话说,“天热食‘苦’,胜似大补”,可进食苦瓜、芹菜、蒲公英、苦菊、黄瓜、鸡毛菜等具有清热解毒、健脾开胃的食物。

四、艾灸养生

心神通达神道穴

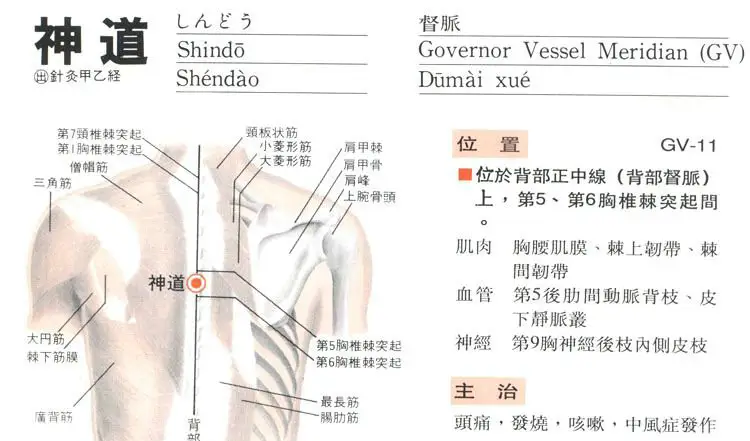

夏至时节,根据人体气血运行规律,此时到了第5胸椎处的督脉穴位——神道穴。

神道穴,归属督脉,位于人体背部,当后正中线上,第5胸椎棘突下凹陷中。神即心神,道即通道,心藏神,穴在心俞旁,如同心神之通道,故名神道。

中医认为,心主神明,何况此穴就在后心,旁开1.5寸就是著名的心俞穴。由于心这个君主之官在此,所以心神也在此。道,当然就是通道之意,对于神道穴来说,打开此道,气血会疏布全身,而关闭此道,就会发生气血循环障碍,足见此穴的重要性。

此时可重点灸神道穴:

嘉兴市中医医院治未病中心开展了节气灸,运用专门的灸具和陈年艾绒,灸此穴15-20分钟,可起到补阳养心的功效。

五、未病先防

冬病夏治三伏忙

夏至后很快进入“伏天”,每到三伏天,是“冬病夏治”最忙碌的时节,其是根据《素问·四气调神论》中“春夏养阳”、《素问·六节脏象论》中“长夏胜冬”的克制关系为指导思想,是中医治未病“未病先防”的疾病预防观的具体运用。2022年7月4日,嘉兴市中医医院“冬病夏治”即将开始!助您益气温阳、散寒通络!

在夏季三伏时节,机体阳气最旺、体内凝寒之气易解之时,借自然之“温”“热”,通过内服温补药物,配以食疗,外用三伏贴穴位贴敷、中药内服、中药外用薰洗、推拿、艾灸、拔罐等中医特色疗法,对一些在冬季常发的以阳虚阴寒为主的慢性疾病,如过敏性鼻炎、哮喘、慢性咳嗽、关节炎、冻疮等,进行“未病先防”的针对性治疗。

乌梅冰糖饮(乌梅茶)

【制作原料】

乌梅50克,陈皮6克,山楂30克,草豆蔻10克,甘草6克,冰糖适量(可根据口味自行添加)。

【制作方法】

先用水将乌梅、陈皮、山楂、草豆蔻、甘草淘洗干净,再加水500-1000毫升,大火烧开后转小火煮30分钟,加入冰糖适量(血糖高者禁用)。放温后即可服用,冰镇后风味更佳。

【作用功效】

解暑祛湿,除烦解渴。

信息来源: 市卫生健康委